2020年11月15日,RCEP(《區域全面經濟伙伴關系協定》)簽署,標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。中國(天津)自由貿易試驗區作為我國北方重要的開放區域,定位為京津冀協同發展高水平對外開放平臺、全國改革開放先行區和制度創新試驗田、面向世界的高水平自由貿易園區。RCEP的簽署為天津自貿試驗區的建設發展帶來了重大機遇。本文著重從中日韓FTA(自由貿易協定)角度進行解析。

RCEP對構建中日韓自貿區小循環的重要意義

中日韓三國分別是世界第二、第三和第十一大經濟體,GDP合計占全球20%以上,占RCEP15個成員國經濟總量的三分之二,占亞洲70%以上,超過歐盟。中日韓FTA談判于2012年11月啟動,截至目前已舉行了十六輪談判,但距離達成協議還有一定距離。

此前,中韓于2015年達成了雙邊FTA,但中日、日韓之間一直沒有達成FTA。通過RCEP,中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排,實現了歷史性突破。同時,日韓之間也首次達成了FTA。

RCEP的達成,對中日韓自貿區小循環的形成是重大利好。商務部研究院亞洲研究所副所長、研究員袁波在接受第一財經記者采訪時表示,“雖然是以區域貿易協定的方式,但以前在中日韓區域內,只有中國和韓國達成了自貿協定,日韓和中日之間都沒有自貿協定,從意義上來講,這等于是中日和日韓首次達成了一個相互開放市場、降低關稅和非關稅壁壘的承諾。這有助于我們進一步促進跟日本的經貿合作。”

袁波指出,此次RCEP協定順利簽署,從更大的中日韓區域來講,將有助于中日韓三國進一步促進經貿合作,包括為未來的中日韓FTA提供一個更好商談基礎。

“未來的中日韓FTA是將在RCEP協定的基礎上推動更進一步的開放,可以說是一個‘RCEP+’的合作。”袁波表示,“換言之,RCEP能夠為我們未來進一步推動跟日本跟韓國的這種經貿合作的高質量發展起到一個很好的促進作用。”

此前,隨著RCEP談判取得積極進展,中日韓三方在就如何在中日韓自貿協定中實現RCEP+開展積極探討。

天津自貿試驗區的優勢和機遇

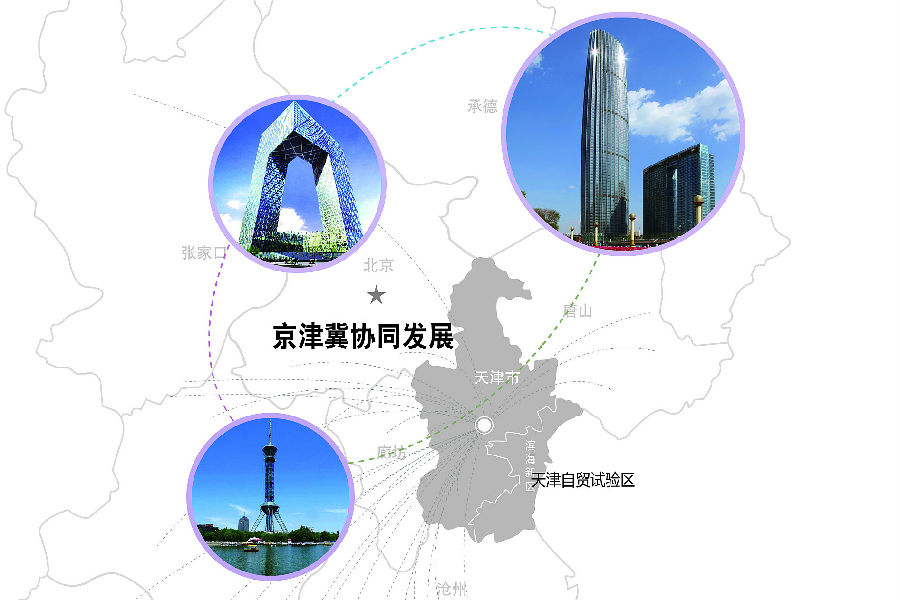

天津自貿試驗區立足京津冀、輻射環渤海、面向日韓和東北亞,且具有良好的對日對韓合作基礎。

外貿方面,2019年,天津對日本實現進出口756.4億元,其中出口209.8億元,進口546.6億元,日本是天津市第四大貿易伙伴,第四大出口市場,第二大進口來源地。2019年,天津對韓國實現進出口697.8億元,其中出口188.5億元,進口509.3億元,韓國是天津第五大貿易伙伴、第五大出口市場、第三大進口來源地。與日韓貿易額占全市進出口、出口、進口比重均為20%左右。

外資方面,天津是日韓企業的重要聚集地。截至2020年6月底,天津現存日資韓資企業1600多家,占全市外商投資企業總數的約18%。從投資規模看,投資總額1000萬美元以上企業270家,其中100家企業投資總額在5000萬美元以上。從區域分布看,約三分之一的日韓企業注冊在自貿試驗區及濱海新區。

在新的時代背景下,天津自貿試驗區正在高標準謀劃“十四五”,努力承擔更多、更重大的國家使命和戰略任務,著力構建中日韓自貿區戰略先導區,輻射東北亞連接全球經濟。但是,天津自貿試驗區作為FTZ(自貿區),怎么與中日韓FTA形成互動,也需要找到合適的抓手和切入點。RCEP的達成,恰恰為天津自貿試驗區提供了機會和路徑。

一方面,可以通過對接我國在RCEP中對日本、韓國在關稅減讓、投資、原產地規則、服務貿易、跨境電商、知識產權保護等方面的相關承諾和限制,在天津自貿試驗區這一個小區域內進行率先開放和創新,從而為中日韓FTA的達成進行風險壓力測試。

另一方面,可以利用好RCEP中的國際經濟合作條款,加強與日本、韓國相關地區和仁川、釜山等特殊經濟區域,在醫療美容、生物醫藥、信創產業、人工智能、融資租賃、商業保理等方面的合作,打造國內國際雙向循環的資源配置樞紐,促進中日韓產業鏈、供應鏈、價值鏈和分銷網絡的調整和重塑。

來源: 中國(天津)自由貿易試驗區政策與產業創新發展局